3D-Druck hat sein Nischendasein längst verlassen und kommt heute auf zahllosen Gebieten zum Einsatz. Wo die Technik bereits heute routinemässig zum Einsatz kommt und wo noch an ihr geforscht wird.

Der 3D-Druck hat sich in den vergangenen Jahren von einer Nischenanwendung für Tüftler zu einer Technologie mit weltweitem Potenzial entwickelt. Wo früher einfache Prototypen aus Plastik entstanden, werden heute Häuser, Implantate oder Schmuckstücke gedruckt. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von grossen Bauprojekten über medizinische Innovationen bis hin zu Mode, Lebensmitteln und Alltagsmöbeln. Ein Blick in die wichtigsten Felder des 3D-Drucks.

Grosse Würfe: Bauwesen, Medizin und Elektronik

Am sichtbarsten ist derzeit der 3D-Druck im Bauwesen. In den USA, Australien und Europa entstehen erste Wohnhäuser, deren Wände Schicht für Schicht mit einer Spezialmasse aus dem Drucker aufgetragen werden, und nicht mehr Stein auf Stein gemauert. Die Vorteile liegen auf der Hand: Bauzeit und Kosten sinken, und durch die Möglichkeit, regionale oder recycelte Materialien einzusetzen, wird das Verfahren auch für nachhaltiges Bauen interessant. Noch fehlen flächendeckende Standards, doch die Richtung ist klar: Ganze Stadtviertel könnten künftig so entstehen.

Schon jetzt zeigt ein Blick in die Innenstädte, dass der 3D-Druck längst Teil unseres Alltags ist. Ein Beispiel sind die gedruckten Parkbänke des fränkischen Unternehmens Benkert Bänke. Diese werden komplett aus recyceltem Kunststoff gefertigt, durch Glasfasern verstärkt und im Druckverfahren zu geschwungenen Formen verarbeitet, die mit traditionellen Methoden kaum möglich wären. Die Bänke sind robust, wetterbeständig und veranschaulichen, wie die Technik sowohl in Forschungslaboren, als auch direkt im öffentlichen Raum ankommt.

Noch revolutionärer sind die Entwicklungen in der Medizin. Hier geht es nicht nur um Prothesen, die passgenau auf den Körper abgestimmt sind, sondern auch um Implantate, die bereits in Kliniken eingesetzt werden. Schädelplatten oder Gelenkteile können individuell gefertigt und noch während einer Operation angepasst werden. Forschende arbeiten sogar an Knochenmaterial, das vom Körper nach und nach durch eigenes Gewebe ersetzt wird. Was vor wenigen Jahren noch nach Science-Fiction klang, ist heute in ersten Operationssälen Realität geworden.

Auch die Industrie entdeckt die Möglichkeiten des 3D-Drucks in grossem Stil. Besonders in der Automobilbranche bietet die Technik enorme Vorteile: Ersatzteile, die früher teuer gelagert oder aufwendig beschafft werden mussten, können heute bei Bedarf direkt gedruckt werden. Das ist ein Gewinn für die Serienfertigung ebenso wie für Oldtimer oder Spezialfahrzeuge, deren Bauteile oft gar nicht mehr hergestellt werden.

Während auf der Baustelle, im Krankenhaus oder in der Werkhalle grosse Massstäbe gesetzt werden, zeigt der 3D-Druck aber auch im Kleinen seine Stärken. Elektronische Bauteile, Leiterplatten und flexible Schaltungen lassen sich inzwischen direkt aus leitfähigen Tinten herstellen. So entstehen winzige Platinen für Sensoren oder Wearables, die sonst nur mit aufwendigen Prozessen gefertigt werden könnten. Besonders vielversprechend ist der Einsatz von Nanomaterialien wie Graphen, die völlig neue Möglichkeiten für leichte, flexible und leistungsfähige Elektronik eröffnen.

Persönlicher Stil: Schmuck, Mode und Sport

Überhaupt spielt der 3D-Druck überall dort seine Stärken besonders aus, wo es um Individualisierung geht. Schmuck ist ein gutes Beispiel: Designerinnen und Designer können Unikate am Computer entwerfen und diese entweder direkt in Metall drucken oder zunächst ein Modell erstellen, das später im Gussverfahren umgesetzt wird. Komplexe Strukturen und filigrane Muster, die mit klassischen Methoden kaum machbar wären, lassen sich so realisieren.

Ähnliche Entwicklungen gibt es in der Modebranche. Schuhe mit gedruckten Zwischensohlen, massgefertigte Brillenfassungen oder avantgardistische Kleider zeigen, wie vielseitig die Technologie geworden ist. Statt Massenware zu produzieren, eröffnen sich Wege zu passgenauer Mode, die exakt auf die Trägerin oder den Träger zugeschnitten ist.

Auch der Sport profitiert. Helme, Protektoren oder Einlagen lassen sich individuell anpassen, was nicht nur den Komfort erhöht, sondern auch die Sicherheit. Für Outdoor-Fans bietet sich zudem der Vorteil, dass Ersatzteile für Ausrüstung vor Ort nachproduziert werden können. Damit wird 3D-Druck zum stillen Begleiter im Alltag von Amateur- wie Profisportlern.

Greifbar im Alltag: Essen, Lernen und Möbel

Überraschend gross ist auch das Potenzial in Bereichen, die man auf den ersten Blick kaum mit Hightech in Verbindung bringt. Lebensmittel zum Beispiel lassen sich inzwischen Schicht für Schicht drucken. Was spielerisch mit Schokolade und Pasta begann, könnte künftig ernsthafte Anwendungen finden - etwa personalisierte Ernährung für Kinder, ältere Menschen oder Patientinnen und Patienten, bei denen Nährstoffe speziell angepasst werden müssen. Auch die Raumfahrt interessiert sich für die Technik, um Astronauten auf langen Missionen mit abwechslungsreicher Nahrung zu versorgen.

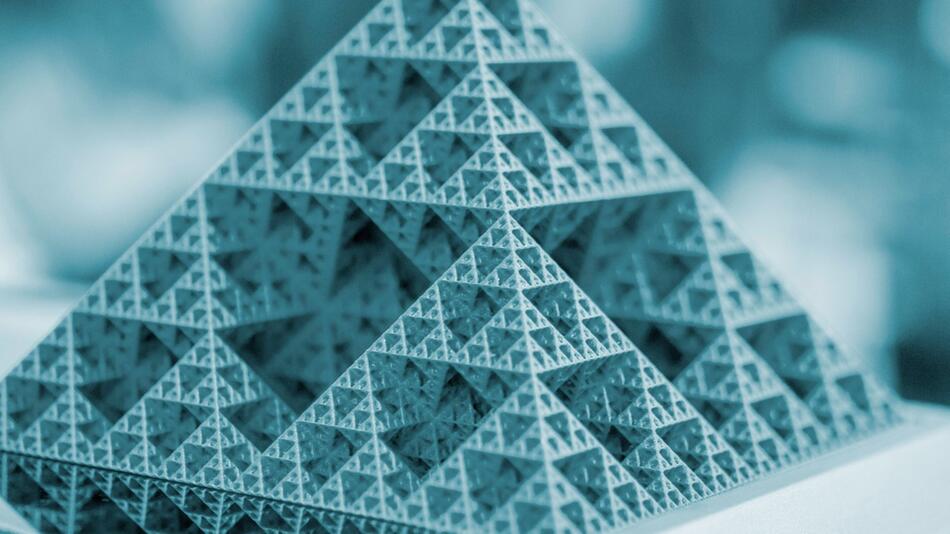

Ein weiterer Bereich ist die Bildung. In Schulen und Universitäten wird der 3D-Druck genutzt, um komplizierte Zusammenhänge anschaulich zu machen. Chemische Moleküle, historische Bauwerke oder geometrische Formen können als Modell in die Hand genommen werden, wodurch abstraktes Wissen plötzlich greifbar wird. Gleichzeitig ermöglicht die Technik Studierenden, Prototypen oder Werkzeuge kostengünstig zu entwickeln und sofort in der Praxis zu testen.

Empfehlungen der Redaktion

Eine Technik zwischen Vision und Alltag

Ob auf der Baustelle, im Operationssaal, in der Schmuckwerkstatt oder auf der Parkbank - der 3D-Druck hat in erstaunlich vielen Bereichen Einzug gehalten. Die Technologie ist vielseitiger geworden, sie erlaubt personalisierte Produkte, reduziert Abfall und eröffnet neue Gestaltungsspielräume. Noch stehen viele Entwicklungen am Anfang, doch die Dynamik ist unübersehbar. Die Frage ist daher längst nicht mehr, ob diese Technik unseren Alltag erreicht. Sie ist schon da - und wird in den kommenden Jahren nur noch sichtbarer und selbstverständlicher werden. (elm/spot) © spot on news