Galerie

Von Kolumbus bis Ronaldo

Ob Diktatoren, Kolonialherren oder Märchenfiguren: Statuen im öffentlichen Raum erzählen mehr über die Gesellschaft, als es auf den ersten Blick scheint. Einige wurden gestürzt oder verhüllt, andere sorgen durch ihr Aussehen für Spott. Ihre Geschichten sind zugleich Spiegel der Debatten unserer Zeit.

23 Bilder

Teaserbild: © action press/Harry Pugsley/SWNS

1

23

Am Independence Square in Port of Spain (Trinidad und Tobago) stand jahrzehntelang eine Statue von Christoph Kolumbus. Der Seefahrer galt lange als "Entdecker Amerikas". Heute wird er mit der Versklavung und Vernichtung indigener Völker in Verbindung gebracht. Nach Protesten liess die Stadt das Denkmal 2020 abbauen.

© picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Robert Taylor

2

23

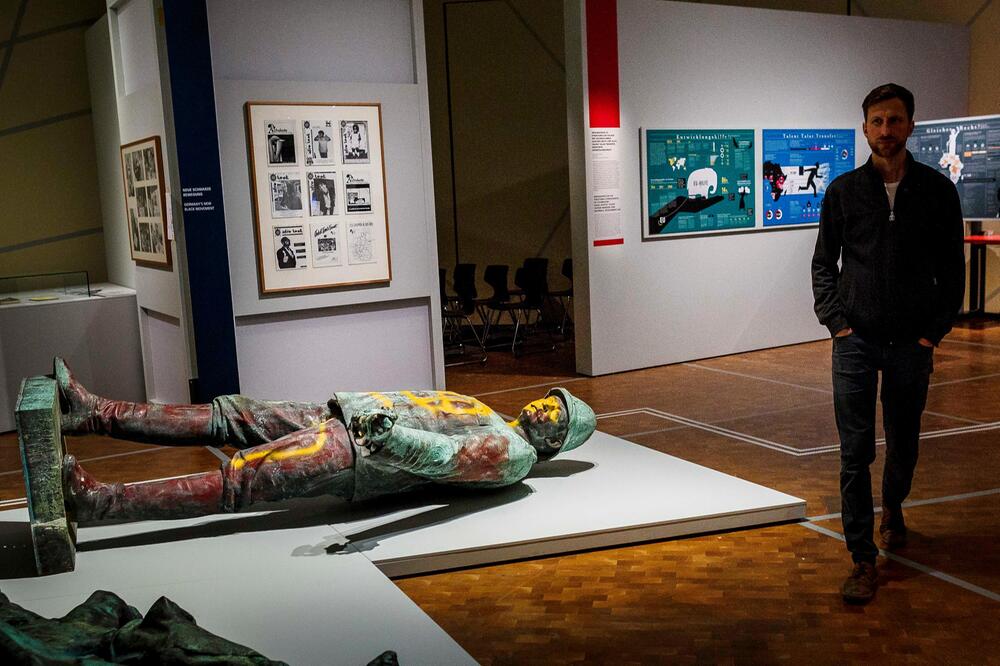

In Bristol ehrte man den Kaufmann Edward Colston mit einer Statue – dabei stammte sein Reichtum aus dem Sklavenhandel. Während der Black-Lives-Matter-Proteste 2020 stürzten Demonstrierende die Bronze ins Hafenbecken. Die Szene ging um die Welt. Die Statue ist jetzt Teil einer Ausstellung über die Geschichte des Protests in Bristol.

© action press/Harry Pugsley/SWNS

3

23

Auch die Schweiz ringt mit ihrem Erbe: In Neuchâtel erinnert eine Statue an den Kaufmann David de Pury, der seine Heimat mit Geld aus dem Sklavenhandel unterstützte. Kritiker verlangen seit Jahren, diese Herkunft klar zu benennen, während andere die Figur als historisches Kulturgut verteidigen. Ende 2022 wurde wegen der Kritik eine Infotafel und ein Gegenentwurf-Denkmal errichtet. Letzteres wurde im August 2025 gestohlen.

© picture alliance/KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

4

23

In den USA stehen besonders die Monumente der Konföderierten im Fokus. Eine Abstimmung des Stadtrats über den Abbau des Reiterstandbilds von General Robert E. Lee in Charlottesville wurde zum Auslöser eines rechtsextremen Aufmarschs 2017, bei dem eine Frau getötet wurde. Lee gilt vielen als Symbol für die Verteidigung der Sklaverei – weshalb die Statue inzwischen tatsächlich abgebaut wurde.

© picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Steve Helber

5

23

Ähnlich erging es der Statue von Albert Pike in Washington, D.C. Der Konföderierten-General und Freimaurer hatte Verbindungen zu rassistischen Organisationen. Während der Black-Lives-Matter-Proteste im Sommer 2020 wurde sein Denkmal von Demonstrierenden zu Fall gebracht und abtransportiert.

© picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Alex Brandon

6

23

US-Präsident Trump will die Staute des umstrittenen Südstaatengenerals allerdings wieder aufstellen lassen. Im Oktober 2025 soll die restaurierte Figur von General Pike erneut in der Hauptstadt zu sehen sein, teilte die für Denkmäler zuständige Behörde mit.

© picture alliance/ZUMAPRESS.com/Amy Katz

7

23

Auch in Deutschland geraten Kriegerfiguren zunehmend ins Kreuzfeuer. In Aumühle erinnert ein Denkmal an Paul von Lettow-Vorbeck, der im Ersten Weltkrieg in Deutsch-Ostafrika einen Guerillakrieg führte. Hunderttausende Afrikaner starben dabei an Hunger, Zwangsarbeit und Gewalt – dennoch galt er lange als "Held von Deutsch-Ostafrika".

© imago images/Joerg Boethling

8

23

Nicht weit entfernt, in Hamburg, stand das Denkmal für Hermann von Wissmann. Der Kolonialoffizier war für die brutale Niederschlagung von Aufständen verantwortlich. Das Monument wurde einst als Symbol des deutschen Kolonialstolzes errichtet. 1909 wurde ihm in Hamburg ein Standbild errichtet – auf einem Sockel an der Elbe, mitten im Kolonialviertel. Schon damals war das Denkmal nicht unumstritten

© imago images

9

23

Im 20. Jahrhundert wurde die Statue mehrfach zum Ziel von Protesten. 1968 stürzten Studierende im Zuge der weltweiten Protestbewegung die Figur erstmals vom Sockel. In den 1980er-Jahren folgten weitere Aktionen, bis das Denkmal schliesslich abgebaut und im Depot eingelagert wurde. Heute wird die Wissmann-Statue nur noch in musealen Kontexten gezeigt – als Beispiel dafür, wie sehr sich die Sicht auf "koloniale Helden" gewandelt hat.

© Getty Images/Carsten Koall

10

23

Noch grösser sind die Denkmäler für Otto von Bismarck, etwa der Bismarck-Turm in Hamburg. Während sie im Kaiserreich Ausdruck nationaler Einheit waren, wird heute verstärkt an Bismarcks Rolle in der Kolonialpolitik erinnert – insbesondere an die Berliner Kongo-Konferenz, die die Aufteilung Afrikas durch europäische Mächte besiegelte.

© IMAGO/imagebroker/Thomas Lammeyer

11

23

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Bauwerk in Hamburg als Flak- und Luftschutzbunker genutzt. Bei Sanierungsarbeiten kamen im Inneren grossflächige Wandmalereien aus der NS-Zeit zum Vorschein – martialische Szenen, die Bismarck als Ahnherrn der nationalsozialistischen Ideologie stilisieren sollten. Während die monumentale Figur über der Stadt thront, ringen Politik und Öffentlichkeit um den richtigen Umgang: kritische Kontextualisierung, künstlerische Kontrapunkte – oder gar ein kompletter Abriss?

© Getty Images/krasman

12

23

Ein besonders berüchtigtes Denkmal stand im Irak: die Statue von Saddam Hussein in Bagdad. Ihr Sturz durch US-Soldaten im Jahr 2003, unter dem Jubel vieler Iraker, wurde weltweit ausgestrahlt. Für viele war es das symbolische Ende von Husseins Herrschaft im Irak, der Ende des Jahres verhaftet und später nach einem Prozess hingerichtet wurde.

© picture-alliance/dpa/epa/afp Haidar

13

23

In Spanien ragt das Tal der Gefallenen mit seinem gigantischen Kreuz über die Landschaft. Diktator Francisco Franco liess das Monument von Zwangsarbeitern errichten, offiziell zum Gedenken an alle Opfer des Bürgerkriegs. Doch tatsächlich diente es vor allem seiner eigenen Verherrlichung und als Mausoleum. Die Umbettung seiner Gebeine 2019 spaltete das Land und entfachte die Diskussion über die Aufarbeitung der Diktatur neu.

© picture alliance/Barriopedro/EFE/EPA/dpa

14

23

Auch in Deutschland entstehen neue Streitpunkte: 2020 wurde in Berlin eine "Trostfrauen"-Statue errichtet. Sie erinnert an Frauen aus Korea, China und anderen Ländern, die während des Zweiten Weltkriegs von der japanischen Armee versklavt und sexuell ausgebeutet wurden. Die japanische Regierung reagierte empört und forderte die Entfernung. Dem schloss sich die Stadt Berlin an, weswegen es zum Streit mit dem Bezirk Mitte kam, wo die Staute steht. Aktuell steht sie noch dank einer Ausnahmegenehmigung, sie soll aber im September 2025 entfernt oder umgezogen werden.

© IMAGO/Jürgen Ritter

15

23

Nicht nur historische Figuren sorgen für Aufruhr. Auch moderne Kunstwerke können heftig polarisieren. 2006 wurde die monumentale "Grosse Meerjungfrau" als Gegenstück zur berühmten "Kleinen Meerjungfrau" geschaffen. Die 14 Tonnen schwere Skulptur wurde zunächst nahe dem Original in Kopenhagen aufgestellt, später versetzt – und steht seit Sommer 2025 erneut im Kreuzfeuer. Kritiker sprechen von einer hypersexualisierten Frauenfigur; die Kulturbehörde strebt die Entfernung an. Befürworter kontern mit dem Vorwurf des Bodyshamings und verteidigen das Werk als legitime künstlerische Überzeichnung.

© IMAGO/Dreamstime

16

23

Ganz anders, aber ebenso provokant, ist die "Imperia" in Konstanz. Die neun Meter hohe Statue dreht sich seit 1993 im Hafen und zeigt eine Frau, die Papst Martin V. und Kaiser Sigismund als winzige, nackte Figuren auf den Händen trägt. Satirisch erinnert sie an Machtmissbrauch während des Konzils von Konstanz – geliebt als Wahrzeichen, aber von konservativer Seite auch immer wieder als respektlos kritisiert.

© IMAGO/imagebroker/Norbert Neetz

17

23

Noch bizarrer ist das sogenannte "Horrorwittchen" in Lohr am Main, das als "Schneewittchen-Stadt" ein Denkmal für die Märchenfigur errichten lassen wollte. Die überlebensgrosse Statue mit starrem Blick und kantigen Zügen sollte ein Märchenidol darstellen – doch viele empfinden sie als grotesk und furchteinflössend. Das Werk wurde rasch zum Spott- und Gruselobjekt.

© picture alliance/dpa/Nicolas Armer

18

23

In Doha sorgte die überlebensgrosse Statue von Zinédine Zidane für Schlagzeilen. Sie zeigt den berühmten Kopfstoss im WM-Finale 2006. Während manche das Werk als ehrliche Darstellung menschlicher Emotionen sahen, kritisierten andere die Heroisierung von Gewalt und die Vergötterung des Fussballers. Nach massiven Protesten verschwand das Werk nach nur einem Monat wieder aus der Öffentlichkeit. Pünktlich zur WM 2022 in Katar wurde sie aber nach fast zehn Jahren Pause an einem anderen Ort wieder aufgestellt.

© picture alliance/dpa/Str

19

23

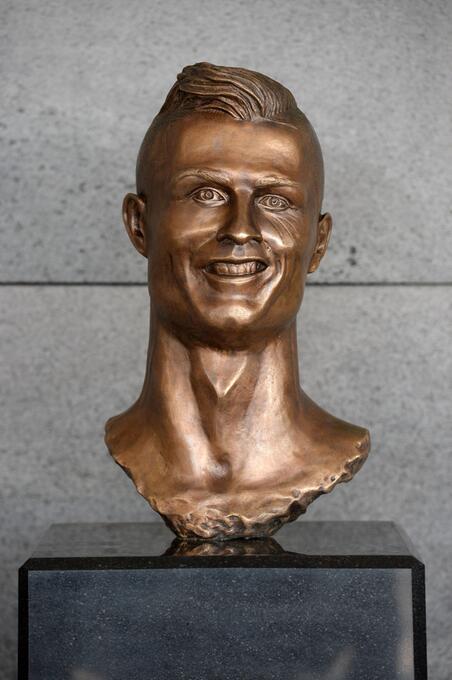

Auch Büsten sorgten für Gesprächsstoff, diese hier ist weltbekannt: Auf Madeira enthüllte man 2017 eine Büste von Cristiano Ronaldo – die missratene Darstellung seines Gesichts machte sie weltweit zur Lachnummer. Auf Bitte des Superstars wurde die alte Büste mittlerweile ersetzt und eine neue installiert.

© picture alliance/ZUMAPRESS.com/9103

20

23

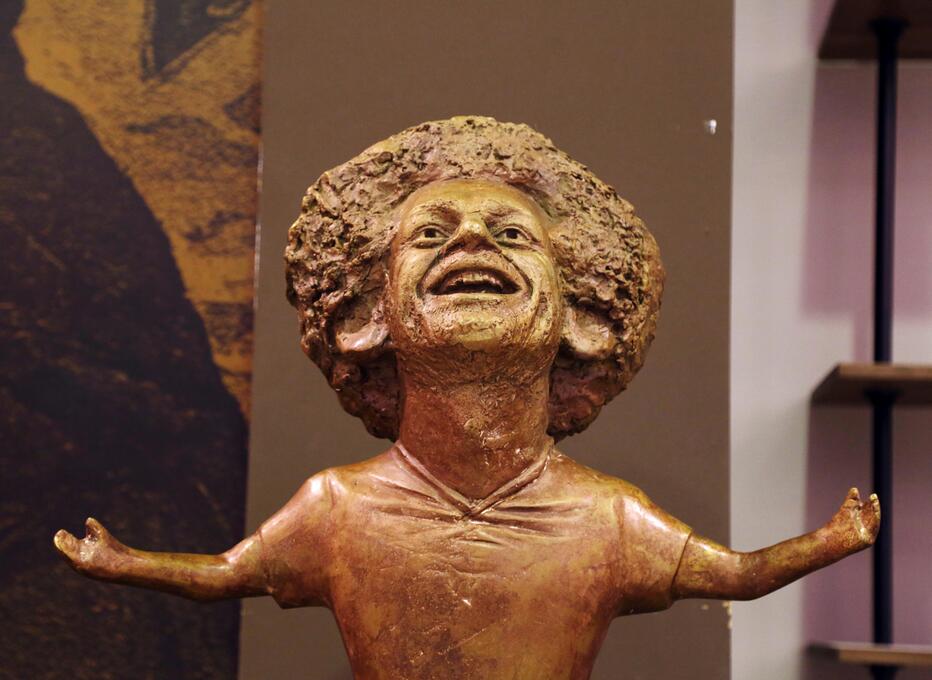

In Sharm El Sheikh in Ägypten wurde ebenfalls Sportler-Büste aus denselben Gründen verspottet. Ohne den Tipp "Ägypten": Würden Sie erraten, um wen es sich hier handelt? Die Büste soll den Fussballer Mohamed Salah in einer seiner Jubelposen zeigen. Der überproportionale Kopf lässt die Skulptur aber unfreiwillig komisch und verzerrt aussehen.

© picture alliance/AP Photo/Ayman Aref

21

23

In Flensburg löste die Skulptur "Primavera" Diskussionen aus. Die rund zwei Meter hohe Bronze zeigt eine junge Frau mit langen Beinen, runden Hüften und erhobenem Arm und stand 70 Jahre im Foyer der Universität in Flensburg. Schnell geriet sie in die Kritik: Vielen galt die Darstellung als sexistisch, andere empfanden sie schlicht als unästhetisch. Über Jahrzehnte hinweg war das Werk ein Reizthema in der Stadt – zwischen Kunstfreiheit und dem Vorwurf, Frauen auf ein Klischee-Körperbild zu reduzieren.

© IMAGO/Willi Schewski

22

23

2023 wurde die Skulptur abgebaut und durch ein überdimensionales Fragezeichen ersetzt. Diese Intervention sollte den Streit selbst symbolisieren: Was darf Kunst? Welche Körperbilder wollen wir im öffentlichen Raum zeigen? Und wie gehen Städte mit ungeliebten Denkmälern um? Das Fragezeichen wurde zum Sinnbild der Debatte – bis "Primavera" nach Studierenden-Proteste noch im selben Jahr wieder aufgestellt wurde.

© IMAGO/Willi Schewski

23

23

Ein ganz anderes Beispiel für eine in der Kritik stehende Skulptur liefert "Prospero and Ariel" von Eric Gill am Londoner BBC-Gebäude. Sie zeigt Figuren aus Shakespeares "Der Sturm" und wurde 1933 enthüllt. Jahrzehnte später kam heraus, dass Gill seine eigenen Töchter missbrauchte. Seither wird diskutiert, ob das Werk im öffentlichen Raum noch tragbar ist oder ob man sich von einem solchen künstlerischen Erbe distanzieren sollte.

© picture alliance/empics/Yui Mok

Weitere Galerien