In die Traumaberatung von Petra Morawe kommen Menschen, die in der DDR Psychoterror, Gewalt und Zwangsarbeit erlebt haben und noch heute darunter leiden. Sie hilft mit psychologischem Fachwissen und viel Verständnis, das aus ihrer eigenen, von SED-Unrecht geprägten Biografie rührt.

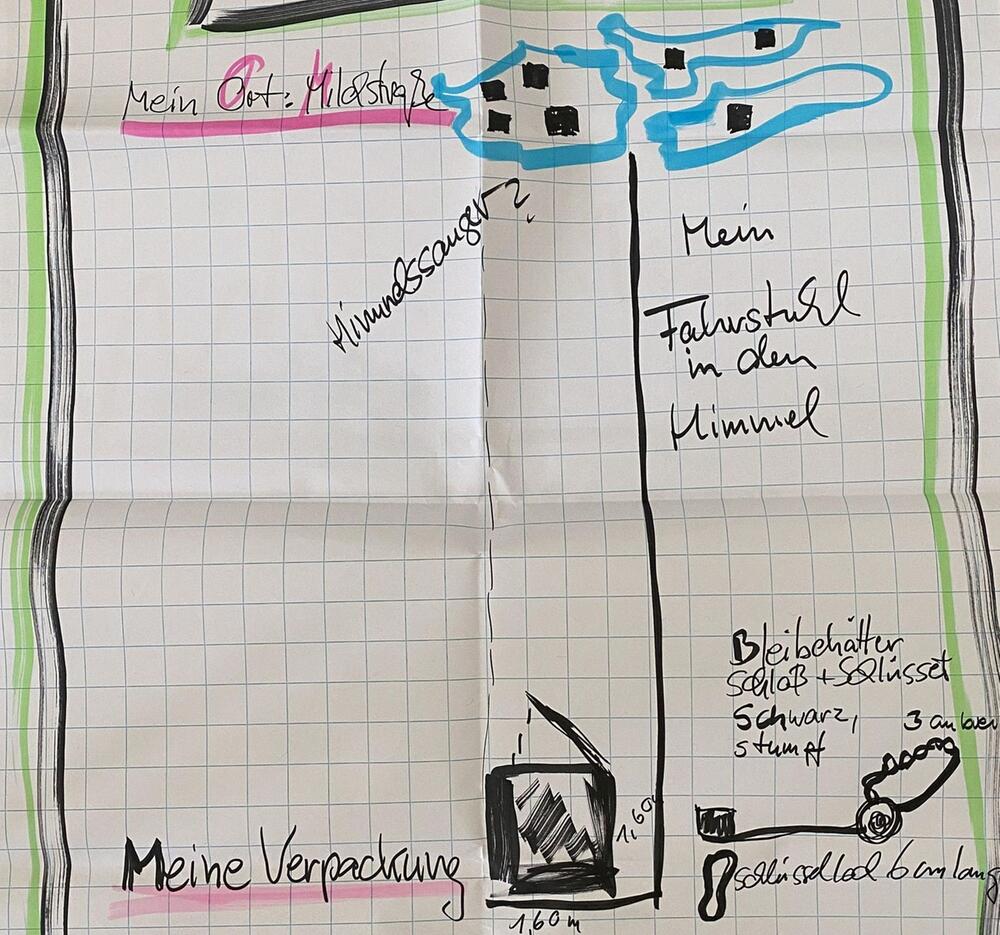

Um all das wegpacken zu können, was ihn belastet, braucht er ein richtig grosses Gefäss. 1,60 Meter auf 1,60 Meter soll es sein, mit Wänden aus Stahl, damit der ganze schwer kontaminierte Mist auch ja nicht unkontrolliert herauskommt. Er stellt sich einen Fahrstuhl in den Himmel vor, mit dem er den Stahlkubus bis in die Milchstrasse schicken kann. Einen Deckel zum Öffnen gibt es auch, damit er immer wieder unliebsame Gedanken und Erinnerungen dort loswerden kann.

Der Mann, von dem hier die Rede ist, gehört zu den Menschen, die zu Petra Morawe kommen. Die 72-Jährige und ein Kollege bieten in Potsdam, Neuruppin, Senftenberg und Fürstenwalde Traumaberatung für Menschen an, die die DDR auch 35 Jahre nach ihrem Ende noch quält. So auch an diesem Vormittag in den Räumen der Brandenburger Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur in der Potsdamer Innenstadt.

Die Mehrzahl der Klienten ist in Kinderheimen aufgewachsen und leidet bis heute darunter, dort vernachlässigt, misshandelt oder sexuell missbraucht worden zu sein. Viele, die Morawes Hilfe suchen, waren in DDR-Gefängnissen oder in sogenannten Jugendwerkhöfen inhaftiert. In diesen Anstalten sollten aus Sicht des SED-Regimes missratene 14- bis 20-Jährige zu sozialistischen Persönlichkeiten umerzogen werden, mit Gewalt, Schikanen und harter körperlicher Arbeit. Manchen hatten leichte Straftaten begangen. Um inhaftiert zu werden, genügte es aber auch, das SED-Regime abzulehnen, homosexuell zu sein oder die Schule zu schwänzen.

Auch auf den ersten Blick weniger gravierendes Unrecht lässt Betroffene Jahrzehnte später bei Morawe sitzen: Berufsverbote, von vermeintlichen Freunden bespitzelt worden zu sein und andere Zersetzungsmassnahmen.

Viele haben nicht die Kraft für eine herkömmliche Therapie

"Wenn heute ein Amoklauf passiert, sind sofort Psychologen zur Stelle", sagt Morawe. "Damals galt Sprechverbot." Bis zur Wende waren die Menschen mit ihren Erlebnissen allein. Wer sich danach psychologische Hilfe suchte, habe nicht immer das gefunden, was er brauchte. Einige ihrer Klienten hätten erst in ihrer Beratung den Zusammenhang zwischen ihren psychischen Problemen und ihren DDR-Erlebnissen herstellen können, obwohl sie jahrelang in Behandlung waren. Ihre Erklärung: "Wer nicht in der DDR gelebt hat, dem muss man vieles erklären, was man mir nicht erklären muss." Das zeichne das Angebot aus, ausserdem: seine Niederschwelligkeit. "Manche haben nicht die Kraft, jede Woche zu einer Therapie zu gehen."

Die Traumaberatung ist kostenlos und findet monatlich statt. Viele kommen unregelmässig. Ein Anruf oder eine Mail genügt zur Anmeldung.

Morawe ist keine vollständig ausgebildete Psychotherapeutin, hat sich aber Techniken angeeignet, die den Menschen helfen sollen, trotz Trauma gut durch den Alltag zu kommen. Belastende Erinnerungen gedanklich auszulagern, wie es der Mann mit der Stahlbox macht, ist eine davon.

DDR prägt Morawes Erwerbsbiografie

Um die Vorstellungskraft zu unterstützen, hat Morawe die Box und den Aufzug zur Milchstrasse für ihren Klienten mit bunten Markern auf ein Flipchart-Papier gemalt. Er habe ein Foto davon auf seinem Smartphone. "Wenn er zum Beispiel nachts Alpträume hat, kann er sich das Foto anschauen. Allein dadurch, dass er das Handy in die Hand nimmt, verlässt er die für ihn schlimme Erinnerung. Er gewinnt Abstand, das entlastet", erklärt Morawe.

Zusätzlich zu ihrem psychologischen Wissen bringt Petra Morawe etwas aus ihrer Sicht nicht minder wichtiges mit: ihre Biografie. Sie ist 1953 in Ostberlin geboren. Als junge Frau hat sie Theaterwissenschaften studiert – bis sie exmatrikuliert und mit Berufsverbot belegt wurde, weil sie gegen das System opponierte. Sie engagierte sich in der Bürgerrechtsbewegung, und auch nach 1989 prägte die DDR ihr Leben: Sie arbeitete im Bundestagsbüro des Bündnis-90-Abgeordneten und DDR-Bürgerrechtlers Gerd Poppe, war an der Gründung der Gedenkstätte im ehemaligen Stasi-Gefängnis in Berlin-Hohenschönhausen beteiligt und forschte zur psychischen Folter dort. 2010 fing sie bei der Landesbeauftragten an, half Betroffenen Einsicht in ihre Stasi-Akten oder Entschädigungszahlen für erlittenes Unrecht zu bekommen. Inzwischen ist sie in Rente – mit dem Thema ihres Lebens aber noch nicht fertig. Deshalb hat sie die Traumaberatung ins Leben gerufen.

Wer möchte, erzählt ihr von seinen Erlebnissen. Davon, wie er im Jugendwerkhof in Bottichen voll hautschädigender Lauge Wäsche wusch. Von Stasi-Mitarbeitern, die in die eigene Wohnung eindrangen und die Zahnpastatube öffneten, immer wieder. Von den Selbstzweifeln, die blieben und irgendwann in die quälende Gewissheit mündeten, selbst in den eigene vier Wänden vor dem Staat nicht sicher zu sein.

Morawe: "Trauma sind lebenslang gespeichert in Psyche und Körper"

Wer seine Erfahrungen nicht teilen möchte, den drängt Morawe nicht. "Zu mir kommen Menschen, die noch nie erzählt haben, was ihnen widerfahren ist. Ich brauche diese Erzählungen auch nicht. Denn ich höre ja, was Sie heute mitbringen", sagt sie. Das Erlebte lasse sich ohnehin nicht mehr verändern, der Umgang damit schon. "Solche Trauma sind lebenslang gespeichert in Psyche und Körper. Und nicht mal mit dem Tod findet das ein Ende, sondern wird über Generationen weitergegeben." So kommt es, dass ungefähr einer von zehn Klienten Kind von Primärbetroffenen ist. "Ob man das Unrecht selbst erlebt hat oder nicht, ist für den Grad der Belastung nicht entscheidend", sagt Morawe.

Gesundheitliche Folgen von DDR-Unrecht – Das weiss die Forschung:

- Ein Forschungsverbund der Universitäten Leipzig, Jena, Magdeburg und Rostock hat ab 2018 über drei Jahre die gesundheitlichen Folgen politischer Traumatisierung in der DDR untersucht. Zentrales Ergebnis des mit Bundesmitteln finanzierten Projekts laut Pressemitteilung zum Abschluss: "Die Betroffenen weisen eine hohe Rate für psychische Störungen auf und reagieren in Stresssituationen körperlich und emotional stärker als ihre Zeitgenossen."

- Besonders verbreitet sind unter Betroffenen demnach Angststörungen, Depressionen und dissoziative Störungen.

- Neben der psychischen haben viele Betroffene auch physische Probleme, resultierend aus Stress oder harter körperlicher Arbeit und mangelndem Arbeitsschutz. Oft geht es um komplexe Mehrfacherkrankungen. "Das Spektrum reicht von Herz-Kreislauferkrankungen über degenerativen Erkrankungen des Bewegungsapparats und Schmerzstörungen bin hin zu Krebserkrankungen."

Was die Betroffenen heute mitbringen, sind häufig: psychische Probleme, gesundheitliche Probleme (siehe Infobox) und Problem im zwischenmenschlichen Umgang. Ehemalige Heimkinder, die kein stabiles Umfeld hatten, oder Menschen, deren Vertrauen durch Stasi-Spitzel missbraucht wurde, hätten zum Beispiel oft Schwierigkeiten, ihren Mitmenschen zu vertrauen. Andere kommen schnell in Stress oder sind wenig kritikfähig. "Viele haben Strategien des Verhaltens entwickeln müsen, die nicht sehr anpassungsfähig sind. Dennoch sind sie bereichernde Menschen. Ihre Menschlichkeit, ihre Werte konnte ihnen das Regime nicht nehmen", sagt Morawe. "Ich staune darüber, was sie in ihrem Leben trotz der widrigen Voraussetzungen alles geschafft haben." Kinder gross gezogen, gearbeitet – wenngleich viele Betroffene aufgrund der körperlichen oder psychischen Folgen des Erlebten vorzeitig in Rente gehen.

Trotz schwerer Schicksale wird in der Beratung oft gelacht

Der Eintritt in den Ruhestand sei dann häufig ein Punkt, an dem das Trauma nochmal oder gar erstmals aufbricht. Die Kinder aus dem Haus, die gewohnte Struktur des Arbeitsalltags dahin – "da muss sich vieles nochmal neu finden, das ist wie eine Art Alterspubertät", sagt Morawe. Sie erzählt von einer Klientin in ihren 60ern. Die habe neben ihren drei eigenen Kindern auch die drei Kinder ihrer Schwester grossgezogen und sei gut durchs Berufsleben gekommen. "Sie sagte zu mir: 'Mir müsste es doch eigentlich gut gehen, aber mir geht es nicht gut. Wieso ist das so?'" Wie Morawe inzwischen weiss, war die Frau als Kind in DDR-Heimen und als Jugendliche in einem Jugendwerkhof untergebracht.

Empfehlungen der Redaktion

Belastet es sie nicht, sich zusätzlich zu ihrer eigenen Geschichte die Erlebnisse anderer DDR-Opfer aufzuladen? Trotz der Schwere der Schicksale erlebe sie ihre Arbeit nicht als schwer, sagt Morawe. Es sei sehr schön, zu erleben, welche positiven Prozesse die Menschen, die sie schon länger begleitet, durchmachen. Oft lache sie in der Beratung mit den Klienten – inzwischen auch mit dem Mann mit der Stahlbox. Den habe vor Jahren seine Frau quasi angeschleppt. Die erste Sitzung – drei Stunden lang – habe er nicht ein Wort gesprochen. Erst ganz am Ende, nachdem sie ihn gebeten habe, sich in Ruhe zu überlegen, ob er wiederkommen möchte, habe er einen einzigen Satz gesagt: "Ich bin wieder da."

Verwendete Quellen

- Gespräch mit Petra Morawe in den Räumen der Brandenburgischen Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur in Potsdam

- Pressemitteilungen der Universitäten Jena und Leipzig zum Verbundprojekt "Gesundheitliche Langzeitfolgen von SED-Unrecht"