Am Tag der Deutschen Einheit, an dem hierzulande die wiedererlangte Freiheit gefeiert wird, widmet sich die ZDF-Doku "Am Puls mit Mitri Sirin" der Frage: Ist unsere Meinungsfreiheit in Gefahr? Der Journalist und Moderator hat sich auf die Suche nach Antworten begeben. Ist es nur ein Gefühl oder eine Tatsache, dass wir nichts mehr sagen dürfen, Mitri Sirin?

35 Jahre nach der Wiedervereinigung glauben nach einer aktuellen Studie mehr als 40 Prozent der Deutschen, dass sie ihre politische Meinung nicht mehr frei äussern dürfen. In seiner "Am Puls"-Doku, die das ZDF am 03.10. um 19.20 Uhr zeigt, geht

Im Interview mit unserer Redaktion erklärt der 54-Jährige, warum wir seiner Ansicht nach kein Problem mit Meinungsfreiheit, sondern mit Toleranz haben.

Herr Sirin, wie haben Sie den Mauerfall und die Wiedervereinigung vor 35 Jahren erlebt?

Mitrin Sirin: Ich müsste 18 gewesen sein. Wenn ich mich recht erinnere, sass ich vor dem Fernseher, als über diese wundersamen Entwicklungen berichtet wurde. Ich muss zugeben, dass ich die ganze Dimension dieses umwälzenden, historischen Vorgangs damals gar nicht richtig kapiert habe. Ich fand es irgendwie seltsam, dass alle Nachrichtensprecher auf einmal so nervös waren. Zwei, drei Tage später bin ich dann nach Berlin gefahren, um Freunde zu besuchen. Gemeinsam sind wir in den Osten "gelatscht" – erst da habe ich die Bedeutung dieses Ereignisses begriffen.

Was wussten Sie über die ehemalige DDR?

Ich kannte den Osten vorher nur von der berühmt-berüchtigten Schulreise in der 10. Klasse. Es wurde einem dieses "Zwangsumtauschgeld" in die Hand gedrückt, mit dem man dann einen halben Tag lang durch die Strassen streunern durfte. Es hatte immer etwas Beklemmendes, wenn ich später an diesen Ausflug dachte. Meine Reise wenige Tage nach dem Mauerfall rief natürlich ganz andere Gefühle in mir hervor. Überall sah man strahlende Menschen. Es war ein grosses Abenteuer.

"Das, was da in den sozialen Medien stattfindet, bildet bei Weitem nicht das reale Leben ab. Viele Diskussionen gehen an den Fakten vorbei."

Hätten Sie es für möglich gehalten, dass unsere Demokratie und damit eben auch die Meinungsfreiheit 35 Jahre später wieder gefährdet sein könnten?

Wir sprechen hier über eine Entwicklung, die einen grossen Anlauf genommen und schon vor vielen Jahren begonnen hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Internet und die sozialen Netzwerke diesen Vorgang massiv beschleunigt haben – und weiter beschleunigen werden, da wir nicht wissen, was die KI noch mit uns anstellt. Das, was da in den sozialen Medien stattfindet, bildet bei Weitem nicht das reale Leben ab. Viele Diskussionen gehen an den Fakten vorbei. Wir müssen nun lernen, damit umzugehen und mehr Kritik auszuhalten. Davon gibt es heute mehr, weil sie sichtbarer geworden ist.

Wie geht man damit richtig um?

Vielleicht sollten wir uns nicht immer in unsere eigene Wohlfühlkammer zurückziehen. Diese Tendenz wird von den grossen Tech-Unternehmen befeuert. Man betrachtet es fast schon als normal, wenn einem über die sozialen Medien ein Produkt empfohlen wird, das man gut findet. Man ist nur noch unter seinesgleichen. Und das ist nie gut in einer Demokratie.

Der Satz "Man darf ja nichts mehr sagen" wird mittlerweile beinahe omnipräsent verwendet. Ist da etwas dran?

In diesem Kontext sind zwei massgebliche Entwicklungen zu berücksichtigen. Die eine ist politischer Natur – das haben wir auch während unserer Drehreise deutlich gespürt. Viele Menschen fühlen sich in die rechte Ecke gedrängt. Man kann sehr schnell eine Grenze überschreiten, wenn man etwas gegen Ausländer oder Migration sagt. Und dann muss man es auch aushalten können, wenn jemand das als rassistisch empfindet.

Die andere Entwicklung hat etwas mit unserer Sprache zu tun. Viele fühlen sich gegängelt, wenn es ums Gendern, ums Z-Schnitzel oder um den N-Kuss geht. Auch Bücher werden aufgrund einer aus heutiger Sicht rassistisch konnotierten Sprache zum Teil umgeschrieben. Diese Entwicklungen verunsichern viele Menschen. Ich glaube, dass wir kein Problem mit Meinungsfreiheit, sondern ein Problem mit Toleranz haben.

Gefühl oder Tatsache?

Laut einer Allensbach-Studie glauben aber 44 Prozent der Deutschen, dass sie ihre politische Meinung nicht mehr frei äussern dürfen. Welches Stimmungsbild haben Sie während Ihrer Drehreise und in den Gesprächen registriert?

Wir haben selbst einige Umfragen gestartet und Leute auf der Strasse befragt: Das, was dabei herauskam, deckt sich in etwa mit der Allensbach-Studie – wenn auch nicht ganz so krass. Ich habe die Menschen gefragt, ob sie nur das Gefühl haben oder ob es eine Tatsache ist. Natürlich ist es nur ein Gefühl, denn hierzulande darf jeder sagen, was er will – sofern er andere dabei nicht beleidigt. Etwas knifflig wird es mit Blick auf den Paragrafen 188, der mittlerweile reformiert wurde. Davon abgesehen ist es schon so, dass viele Angst vor Reaktionen haben.

Der Paragraf 188 definiert den Straftatbestand von Politikerbeleidigungen. Die AfD-Fraktion hat kürzlich einen Gesetzentwurf mit der Forderung eingereicht, diesen Paragrafen abzuschaffen. Haben Politikerinnen und Politiker nicht das Recht, geschützt zu werden?

Doch, unbedingt sogar. Ich bin aber auf eine Statistik gestossen, aus der hervorgeht, dass die FDP-Politikerin

Hinzu kommt, dass sich mittlerweile eine Art "Chilling Effect" breit macht. Dieser "Abkühlungseffekt" führt dazu, dass sich die Leute gar nicht mehr trauen, etwas zu sagen – aus Angst, dass sie verklagt werden könnten.

Meine persönliche Meinung ist, dass es für eine Demokratie nicht gut sein kann, wenn die Menschen mit ihrer Kritik an der Politik hinterm Berg halten. Wenn eine Politikerin wie Frau Strack-Zimmermann 2000 Klagen anstrebt, werden vermutlich auch Fälle dabei sein, die sich in einem Graubereich bewegen.

"Jetzt wird durch die Trump-Administration genau das wieder eingerissen, was man selbst unbedingt hochhalten will: nämlich die Freiheit."

In den USA wurde der Aktivist Charlie Kirk bei einer Diskussionsveranstaltung auf einem Campus ermordet. Wie weit sind wir hierzulande von amerikanischen Verhältnissen entfernt?

Für unsere Doku, in der es um das Thema Meinungsfreiheit geht, bin ich extra in die USA gereist. Wir senden an dem Tag, an dem in Deutschland die wiedererlangte Freiheit gefeiert wird. Wir dürfen nicht vergessen: Es waren die Amerikaner, die uns nach dem Zweiten Weltkrieg diese Freiheit und Demokratie im Westen ermöglicht haben. Vieles haben wir von Amerika übernommen – in der Kultur, in der Politik, in der Wirtschaft. Und jetzt wird durch die Trump-Administration genau das wieder eingerissen, was man selbst unbedingt hochhalten will: nämlich die Freiheit. Ich empfand das als so widersprüchlich, dass ich mir davon selbst ein Bild in den USA machen wollte.

Mit welchen Erkenntnissen?

Vor Ort habe ich einen alten Freund getroffen, der heute an der Uni in Michigan als Professor für Klimaforschung tätig ist. Seine Frau ist dort Professorin für Africa Studies und Diverse Culture. Die beiden können ihrer Arbeit kaum noch nachgehen, weil Klimaforschung in den USA eigentlich gar nicht mehr betrieben wird. Für viele dort gibt es keinen Klimawandel mehr. Und das Wort "Diversity" steht auf dieser Liste mit 100 Begriffen, die man nicht mehr benutzen sollte. Das sind Wörter, die von der KI sofort erkannt werden. Man landet dann auf einer roten Liste und bekommt eventuell keine Forschungsgelder mehr.

Zudem habe ich den berühmten Professor Jason Stanley getroffen. Das ist der Mann, der die USA in Richtung Toronto, Kanada verlässt. Stanley spricht von faschistischen Strukturen in den USA. Über unserer Doku steht die Frage: Ist das eine Blaupause für uns? Müssen wir in Deutschland ähnliche Entwicklungen befürchten? Und wenn ja, wie kann man dem begegnen?

Wo leben die deutschen Bundesbürger, mit denen Sie gesprochen haben?

Wir waren zum Beispiel im Osten zwischen Leipzig und Dresden unterwegs. Dort waren sich viele der von uns Befragten einig, dass sie nicht mehr das sagen dürfen, was sie denken. Diese Menschen fühlen sich als Nazis abgestempelt, wenn sie die Meinung vertreten, dass die Neubürger – so haben sie sich ausgedrückt – das Land verlassen sollen. Jetzt lässt sich darüber streiten, ob man rechtsextrem eingestellt ist, wenn man keine Fremden bei sich haben möchte.

Wie denken Sie darüber?

Nicht jeder ist rechtsextrem, der die Migrationspolitik kritisiert. Aber wenn ich jetzt bei dem Beispiel der von uns befragten Leute bleibe, dann war vieles widersprüchlich in der Sprache, die sie benutzt haben. Zugleich habe ich Menschen getroffen, die nicht bereit sind, diese neue Sprache mitzumachen. In Bochum hat mir jemand gesagt, dass er keine Lust mehr hat, in diesem Klima weiterhin die etablierte Politik zu wählen. Dieser Mann gehört mutmasslich in die Kategorie derer, die bei der Kommunalwahl in NRW Denkzettel-mässig gewählt haben.

Sie haben im Osten und Westen des Landes gefragt. Haben Sie denn auch Alt und Jung befragt?

Dem besagten Mann in Bochum haben wir einen jungen Mann von Anfang 20 gegenübergestellt. Der wiederum ordnet es ganz anders ein. Er hat uns auch gesagt, dass er die ältere Generation auf nicht mehr zeitgemässe Begrifflichkeiten aufmerksam machen würde. Aus seiner Sicht hat die junge Generation das Recht, die neue Sprache einzufordern. Mit seiner Argumentation machte er auch einen Punkt.

Warum Mitri Sirin nicht gendert

Bei diesem Thema spielt aber der gegenseitige Respekt eine grosse Rolle. Ein Beispiel: Ich gendere nicht – weder privat noch bei meinen Moderationen. Stattdessen verwende ich einfach weiterhin die weibliche und die männliche Form. Damit fahre ich eigentlich ganz gut. Zumindest bin ich noch nie grossartig dafür angegangen worden. Und ich bin der Meinung, dass man akzeptieren sollte, wenn jemand nicht gendern möchte. Andersherum habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn andere Leute gendern.

Warum gendern Sie nicht?

Empfehlungen der Redaktion

Diese Frage hat mir meine Tochter auch schon gestellt. Sie gendert, ich gendere nicht. Meine Antwort war, dass sich das für mich noch nicht so normal anfühlt. Ich schliesse nicht aus, dass ich eines Tages vielleicht doch gendern werde. Aber aktuell eben nicht – und das gilt es zu akzeptieren.

Über den Gesprächspartner

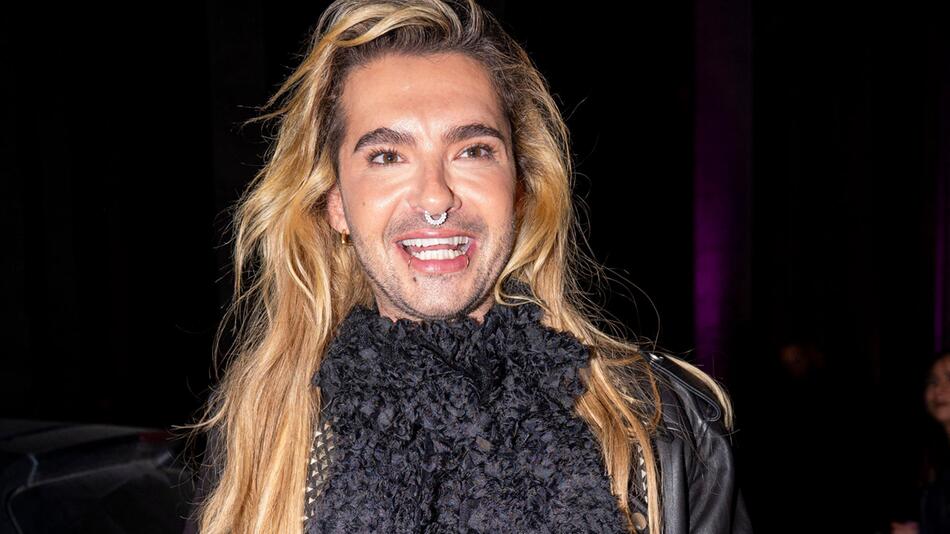

- Mitri Sirin ist ein deutscher TV-Moderator türkisch-syrischer Abstammung. Anfang der 90er sammelte er seine ersten Erfahrungen als Moderator beim Berliner Jugendsender Kiss FM. Seit 2009 ist der in Rheine geborene TV-Journalist für das ZDF tätig. Unter anderem zeichnete Sirin für das "ZDFwochen-journal", das "ZDF-Morgenmagazin" und seit 2021 für die "heute"-Sendung um 19 Uhr verantwortlich.