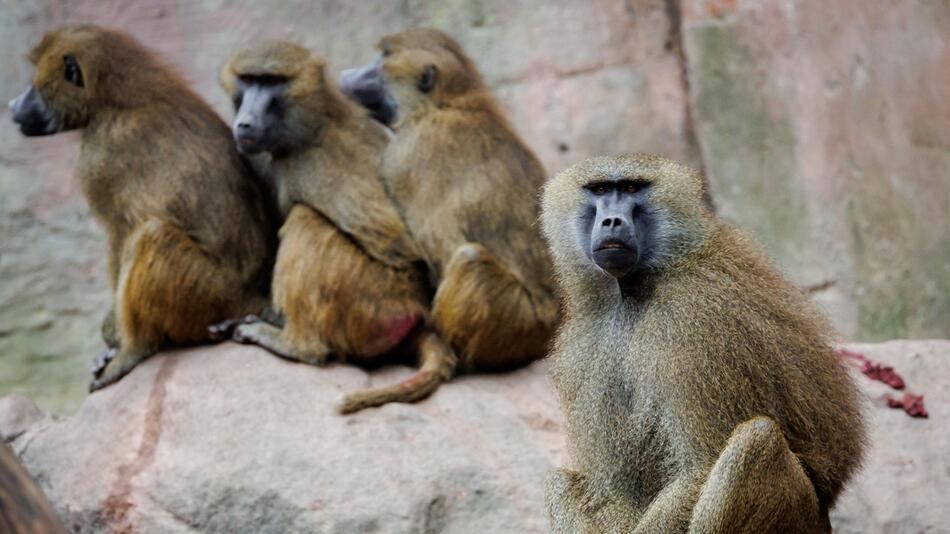

Der Nürnberger Zoo hat zwölf Paviane getötet – weil er keinen Platz für sie hat. Es ist nicht der einzige Fall, der Aktivisten auf den Plan ruft und für Bestürzung sorgt. Tierethikerin Judith Benz‑Schwarzburg sieht hinter der Kommunikation der Zoos eine Strategie – und ist sich sicher: Auf die Zoos kommt etwas zu.

Frau Benz‑Schwarzburg, der Nürnberger Zoo hat zwölf Paviane getötet. Der Grund: Es war zu wenig Platz für sie da. Wie haben Sie die Nachricht aufgenommen, als Sie davon gehört haben?

Judith Benz-Schwarzburg: Es hat mich traurig gemacht, aber ich habe damit gerechnet. Das Ganze wurde eigentlich Monate lang vom Tiergarten Nürnberg vorbereitet. Die Äusserungen im Vorfeld, dass es sich um eine ethische Frage handelt, mit der man transparent umgehen wolle, scheinen mir Teil einer Strategie, um uns alle auf das, was nun kam, vorzubereiten.

Werden Tiere in Zoos oft getötet oder kommt das eher selten vor?

In Zoos werden häufig Tiere getötet. Einerseits Futtertiere, die gezielt als solche gezüchtet werden. Das sind aber keine Primaten, sondern normalerweise eher Paarhufer wie zum Beispiel Ziegen. Manchmal werden auch überzählige Tiere getötet oder Tiere, die für die Zuchtprogramme wertlos sind. Diese Fälle werden von der Bevölkerung oft als problematischer bewertet.

"Es kann ethisch vertretbar sein, ein Tier zu töten, wenn die Tötung im eigenen Interesse des Tieres liegt – etwa, weil es krank ist. Das kann bei den Pavianen aber nicht argumentiert werden."

Jüngst hat im Kölner Zoo eine Löwenmutter ihre beiden Jungtiere nicht angenommen ...

Genau, die beiden Kleinen sind getötet worden und waren in den Schlagzeilen. Ebenso die Giraffe Marius, die getötet wurde, weil sie wegen ihrer Genetik nicht für die Zucht gebraucht wurde. Dass Zoos so offen und transparent sagen, dass sie vorgeblich für den Artenschutz züchten und aber auch töten wollen – zumal vom Aussterben bedrohte Primaten – ist neu. Tierschützer kritisieren, es werde ein Präzedenzfall geschaffen.

Wie ist das Ganze ethisch zu bewerten?

Es kann ethisch vertretbar sein, ein Tier zu töten, wenn die Tötung im eigenen Interesse des Tieres liegt – etwa, weil es krank ist. Das kann bei den Pavianen aber nicht argumentiert werden. Es war nicht im eigenen Interesse der zwölf Paviane getötet zu werden. Argumentiert wird, dass es dem Artenschutz, also der Spezies als gesamtes, dient. Das Interesse des einzelnen Individuums am Weiterleben wird dann dem vermeintlichen Erhalt der Art untergeordnet.

Warum ist das so problematisch?

Weil die Tötung nicht im direkten Interesse des Tiers selbst liegt, und weil der Erhalt der Art womöglich anders zu erreichen wäre. Artenschutz ist ethisch notwendig. Wie wir ihn betreiben, ist aber eine gesellschaftspolitische Entscheidung, die nicht den Zoos alleine überlassen werden darf.

Wo ziehen Sie aus tierethischer Sicht eine Grenze – ab wann ist eine Tötung inakzeptabel?

Ich finde jede Tötung eines empfindungsfähigen Lebewesens, für das nicht überzeugend gesagt werden kann, dass es sterben will, problematisch. Eine Tierethik, die nur fragt, wie Tiere so leidfrei wie möglich genutzt werden können, greift zu kurz. Wir müssen uns auch die Frage stellen, ob wir Tiere überhaupt nutzen dürfen, für welche Zwecke und aus welchen Gründen. Tiere sind nicht nur deshalb zu berücksichtigen, weil sie leidensfähige Lebewesen sind. Sie sind Lebewesen mit komplexen sozialen, kognitiven, und emotionalen Fähigkeiten und Bedürfnissen. Das trifft auch auf Primaten zu, für die Ethiker deshalb ein Recht auf Leben und ein Recht auf Freiheit fordern.

Gab es nicht die Alternative, die Tiere auszuwildern?

In der Pressekonferenz des Zoos wurde gesagt, dass eine Auswilderung in Gebiete in denen die Tiere heimisch sind, nicht gehen würde. Es gäbe dort keine gesicherten Lebensräume und eine Auswilderung hätte schliesslich nicht den Zweck, sich überzähliger Tiere "zu entledigen". Das wäre den Tieren gegenüber "unfair". Das stimmt, trifft aber genauso auf das zu, was der Zoo getan hat. Wenn man sie tötet, sterben die Tiere in jedem Fall. Entledigt man sich da nicht überzähliger Tiere? Und ist das ihnen gegenüber etwa nicht unfair?

Wie sieht es mit einer frühzeitigen Planung seitens der Zoos, also etwa durch Empfängnisverhütung aus?

Der Zoo sagt, das hätte nicht funktioniert, weil die Tiere dann längerfristig zeugungsunfähig wären und Unruhe in der Gruppe entstanden sei. Ich frage mich: Führt es nicht auch zu Unruhe im Sozialgefüge der Gruppe, wenn man einzelne Tiere tötet? Ich glaube, diese Möglichkeit wurde nicht bis zu Ende diskutiert.

Gibt es denn bei solchen Tötungen einen ethischen Bewertungsprozess, den Zoos anstellen?

Der Nürnberger Zoo hat mitgeteilt, dass er einen Entscheidungsbaum entwickelt hat, anhand dessen zumindest die konkrete Situation der Tötung beurteilt wurde. Wenn dabei jedoch Ethiker involviert waren, würde mich das eher wundern. Für gewöhnlich treffen Zoos solche Entscheidungen eher mit ihrem internen Personal und allenfalls anderen, zoo-nahen, naturwissenschaftlichen Kollegen.

Wie war es im Fall der Löwenbabys in Köln, geschah die Tötung da aus dem Interesse der Tiere heraus?

Auch da liegt die Problematik viel tiefer als in der vermeintlich unausweichlichen "Erlösung" der Tiere. Diese Löwenmutter hätte eigentlich nicht schon wieder schwanger werden dürfen. Sie wurde zudem zu früh von ihren ersten Jungen getrennt, damit sie sich um die nächsten Jungtiere kümmern kann. Das ging nicht auf.

Wieso?

Die Löwenmutter wollte sich weiterhin um ihre ersten Jungtiere kümmern. Die Entscheidung, die neuen Jungtiere zu töten, mag die beiden geschwächten Tiere also erlöst haben. Aber die ganze Situation ist nur entstanden, weil zuvor jede Menge Entscheidungen getroffen wurden, die nicht im Interesse der Tiere gefällt wurden, sondern (wie im Fall der Paviane auch) aus dem Wunsch des Zoos heraus, zu züchten.

Und welche Rolle spielt da Artenschutz?

Man tut so, als ob Artenschutz nicht anders geht und stellt das Individuum dafür hinten an. Darüber müssen wir diskutieren. Gibt es nicht sinnvollere Möglichkeiten, Artenschutz zu betreiben als im Zoo?

Und, gibt es sie?

Ich glaube, dass Menschen, die im Zoo arbeiten, tatsächlich ernsthaft zum Artenschutz beitragen wollen und überzeugt davon sind, dass es sich um eine valide Strategie im Artenschutz handelt. Artenschutz sollte aber immer den Erhalt der Habitate und die Auswilderung der Tiere zum Ziel haben, und zwar konkret und nicht vielleicht irgendwann, wenn überhaupt

Aber Zoos wildern ihre Tiere meist nicht aus.

Genau, auch bei den Guinea Pavianen will man eine sogenannte "Reservepopulation" aufbauen, ohne zeitnah überhaupt eine Möglichkeit der Auswilderung zu haben. Für mich folgt daraus: Wir sollten erstmal die Lebensräume und die letzten freilebenden Populationen erhalten. Was nützt uns die Reservepopulation im Zoo, wenn wir keine Lebensräume haben?

Gibt es nicht erfolgreiche Projekte, in denen Tiere ausgewildert werden?

Doch, es gibt sehr erfolgreiche Projekte, in denen Tiere wieder aufgepäppelt, rehabilitiert und im grossen Stil wieder ausgewildert werden, ganz ohne Zoos. Die NGO Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) beispielsweise betreibt in Indonesien Lebensraumschutz und Orangutanschutz zugleich und hat seit ihrer Gründung 1991 über 1000 Tiere in geschützte Waldgebiete ausgewildert, wo sogar die nächste Generation an Jungtieren heranwächst. Solche Organisationen arbeiten sehr erfolgreich und faszinieren die Menschen mit ihrer Arbeit für den Artenschutz, ohne die Tiere in ihrer Obhut zu züchten und für die Öffentlichkeit auszustellen.

Glauben Sie denn, dass es in 50 Jahren noch Zoos geben wird?

Ich glaube es sollte nur noch Sanctuaries geben, die konfiszierten oder verletzten und nicht wieder auswilderbaren Tieren einen Lebensabend bieten. Aber ob wir in 50 Jahren schon dort sind, ist fraglich. Ich fürchte, momentan übernehmen viele Leute das Motto der Zoos „Wir sind die Artenschutzeinrichtung Nummer 1“ sehr leichtgläubig und hören es auch gerne – es gibt einem schliesslich ein gutes Gefühl und einen Grund, in den Zoo zu gehen. Ausserdem bieten Zoos unserer Konsumgesellschaft Entertainment.

Wie ist das gemeint?

Sie werden immer mehr zu Orten, an denen man Spass haben, in Themenwelten eintauchen und konsumieren kann. Man kann Zoos heute für Partys und Hochzeiten anmieten, es gibt eine Menge Merchandising und immer grössere Zooshops. Diese und ähnliche Tendenzen werden als Disneyisierung bezeichnet, weil man sie zuerst in Disney-Themenparks beobachtet hat.

Lässt sich artgerechte Haltung in einem Zoo denn überhaupt realisieren?

Es gibt Tierarten, die man artgerecht im Zoo halten kann. Aber auch die werden dann irgendwann zu viele. Für die meisten Tiere ist eine artgerechte Haltung jedoch nicht möglich. Darunter fallen zum Beispiel grosse Menschenaffen oder Delfine. Die Frage, ob man die Tiere artgerecht halten kann, setzt aber bereits voraus, dass wir sie überhaupt in Zoos halten dürfen, um sie anzuschauen. Das ist aus ethischer Sicht nicht unbedingt gegeben.

Zoo-Befürworter bringen oft vor, es gehe auch darum, Menschen überhaupt für den Artenschutz zu sensibilisieren, also um Artenschutzbildung...

Das ist die Idee: Kinder müssen sich vor das Gehege stellen und die Tiere in echt sehen und riechen können, vielleicht sogar anfassen, um sich überhaupt für Artenschutz zu interessieren. Aus meiner Sicht ist das fragwürdig. Artenschutzbildung kann auch anders ablaufen, ohne den Einsatz echter Tiere. Ausserdem: Tiere in Gefangenschaft zeigen oft kein natürliches Verhalten und Studien zeigen, dass Menschen nur etwa 40 Sekunden vor den Gehegen stehen – bevor sie weiter ziehen in den Zooshop, das Themenrestaurant oder auf den Spielplatz.

Wie erklären Sie sich die starke emotionale Reaktion in der Bevölkerung auf die Tötung der Paviane?

Dass es Aktivisten auf den Plan ruft, ist nicht verwunderlich. Ich erlebe aber auch, dass die jetzige Generation an Eltern und Kindern durchaus kritischer geworden ist, was Tierschutz und Tierrechte angeht. Meine Studierenden, aber auch die Kinder in Grundschulen, die ich besuche, sind oft von sich aus skeptisch, wenn es um Zoos geht. Da kommt etwas auf die Zoos zu und das wissen sie und deshalb versuchen sie jetzt, die Artenschutzflagge so hochzuhängen. Hinzu kommt in diesem Fall: Primaten sind uns Menschen sehr nah und sie sind kulturell nicht mit der Futtertier-Rolle belegt.

Was bedeutet das?

Menschen Teilen Tiere in Kategorien ein. Diese Haltung nehmen sie auch mit in den Zoo. Man schaut sich im Aquarium die Fische an und isst dann im Restaurant nebendran ein Exemplar. Die wenigsten fragen dabei, ob sie eine überfischte Art auf dem Teller haben, oder wo das Tier herkommt. Oder: man bewundert die Gazelle und verspeist das Rind. Die Speisekarten in Zoos sind generell Fisch- und Fleischlastig, Nachhaltigkeit und Tierschutz bei den angebotenen Lebensmitteln nicht überall im Fokus.

Und wozu führt das?

Zu Doppelstandards und Brüchen zwischen Arten- und Tierschutzbotschaft auf der einen Seite und konkreter Umsetzung auf der anderen Seite. Selbst Vorzeigezoos fahren Anti-Palmöl Kampagnen und bieten dann Schokoriegel mit Palmöl in ihren Snackautomaten an. Auch das sorgt dann für Kritik in den Medien – und zwar zu Recht.

In welche Kategorien teilen wir Tiere denn ein?

Empfehlungen der Redaktion

Zum Beispiel in essbar und nicht essbar. Wir neigen zudem dazu, die Tiere, die wir als essbar ansehen, dumm zu reden. Wie etwa die Kuh und das Schwein. Beim Hund, den wir als Familienmitglied bezeichnen, ist es genau umgekehrt. Es sind daher ganz viele psychologische und kulturell-soziologische Mechanismen am Werk. In diesem Sinne ist nur zu hoffen, dass das traurige Schicksal der Paviane den öffentlichen Diskurs weit öffnet für möglichst viele Fragen der Zooethik, auch für die ganz herausfordernden.

Über die Gesprächspartnerin

- Judith Benz‑Schwarzburg ist Philosophin und derzeit Universitätsassistentin im Fachbereich Ethik der Mensch-Tier-Beziehung am Messerli Forschungsinstitut der Veterinärmedizinischen Universität Wien, der Universität Wien und der Medizinischen Universität Wien.