Astronomen sind erleichtert: Eine Theorie um die Sternentwicklung konnte durch Beobachtungen mit dem Webb-Weltraumteleskop nach Jahrzehnten bestätigt werden, wie eine aktuelle Studie aufzeigt.

Wenn ihr nuklearer Energievorrat zur Neige geht, blähen alternde Sterne sich zunächst zu Roten Riesen auf. Doch während unsere Sonne in etwa fünf Milliarden Jahren nach dem endgültigen Erlöschen der Kernfusion zu einem Weissen Zwerg schrumpft, explodieren massereichere Sterne – solche mit mehr als der achtfachen Sonnenmasse – als Supernova und hinterlassen einen Neutronenstern oder ein Schwarzes Loch. Seit Jahrzehnten stehen Himmelsforscher jedoch vor einem Rätsel: Sie beobachten deutlich weniger rote Riesensterne mit grosser Masse, die als Supernova explodieren, als es die Theorie vorhersagt.

Astronomen können aufatmen

Steckt in der Theorie der Sternentwicklung also einen Fehler, haben die Forscher dort etwas Wichtiges übersehen? Jetzt können Astronomen aufatmen, denn ein Forschungsteam aus den USA und Kanada hat die Lösung des Rätsels an anderer Stelle gefunden. Wie Beobachtungen des Vorgängersterns einer Supernova mit dem Weltraumteleskop James Webb zeigen, sind solche Sterne oft von dichten Staubwolken umgeben. Und deshalb wurde bislang die Leuchtkraft – und damit auch die Masse – vieler dieser Sterne unterschätzt, schreiben die Wissenschaftler im Fachblatt "Astrophysical Journal Letters".

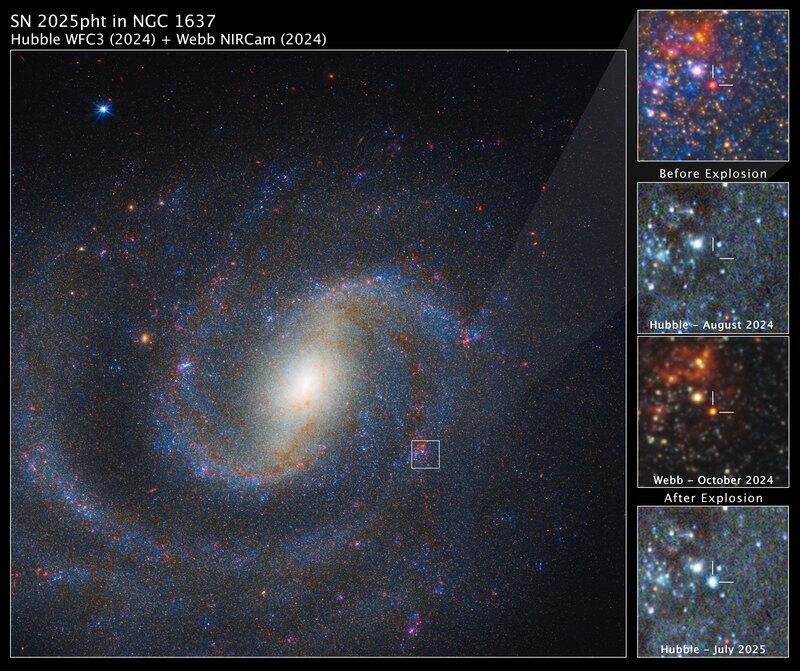

Aufgespürt haben die Astronomen um Charles Kilpatrick von der Northwestern University in den USA die Supernova mit der Bezeichnung SN 2025pht im Rahmen des "All-Sky Automated Survey of Supernovae". Zwanzig über den ganzen Globus verteilte Roboter-Teleskope suchen im Rahmen dieses Projekts ständig den Himmel nach explodierenden Sternen ab. Am 29. Juni 2025 registrierten die Teleskope eine Supernova in der 40 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie NGC 1637. Das Team suchte auf früheren Aufnahmen der Weltraumteleskope Hubble und Webb nach dem Vorgängerstern von SN2025pht – und stiess auf einen überraschend leuchtkräftigen und extrem roten Stern an der Stelle der späteren Explosion.

Der Stern sei sehr viel rötlicher als jeder andere rote Riesenstern, den Astronomen bislang als Vorgänger einer Supernova identifizieren konnten, betont Kilpatrick. Dichte Staubwolken, die den Stern – und damit auch die spätere Supernova – umgeben, sind die Ursache für die extrem rötliche Farbe, so der Forscher weiter. Die Staubwolken absorbieren einen grossen Teil des Sternenlichts und der Sternexplosion – nur noch etwa ein Prozent entkommt der staubigen Hülle und erreicht schliesslich die Erde.

Astronom überrascht: "Habe nicht mit einem derart extremen Beispiel gerechnet"

Beobachtungen im sichtbaren Licht unterschätzen also die Helligkeit solcher Objekte – oder übersehen diese Supernovae sogar ganz. Im Gegensatz dazu vermag infrarote Wärmestrahlung den Staubschleier nahezu ungehindert zu durchdringen – und gerade auf diese Strahlung ist das Webb-Teleskop spezialisiert. Deshalb konnten die Forscher mit diesem Instrument die wahre Leuchtkraft des Sterns erkennen.

Die Beobachtungen der Supernova in NGC 1637 zeigen, so Kilpatrick, dass "auch frühere Explosionen sehr viel leuchtkräftiger gewesen sein könnten, als wir glauben, weil wir ohne Webb noch nicht derart hochwertige Daten im Infraroten hatten." Der Forscher vertritt seit Jahren die These, die massereichsten Sterne seien zugleich auch die staubigsten. Die neuen Beobachtungen liefern nun den Beweis für diese Annahme. "Allerdings habe ich nicht mit einem derart extremen Beispiel gerechnet", sagt Kilpatrick. "Aber es erklärt, warum wir bislang viele massereiche Riesensterne nicht gesehen haben."

Empfehlungen der Redaktion

Und noch eine weitere Überraschung hatte der Vorgängerstern der Supernova für das Team parat: Der Staub enthält sehr viel Kohlenstoff. Das ist ungewöhnlich, da sich dieses Element tief im Inneren eines roten Riesensterns befinden sollte. Es müsse also starke Strömungen im Sterninneren geben, die den Kohlenstoff nach aussen befördern, damit er schliesslich ins All geblasen werden kann, so die Wissenschaftler. Das Team macht sich nun auf die Suche nach ähnlichen Riesensternen, die in naher Zukunft zur Supernova werden könnten, um diese Zusammenhänge weiter zu erforschen. (Rainer Kayser, dpa/bearbeitet von mak)