Bei Temperaturen teils weit über 30 Grad gibt es für Urlauber am Mittelmeer eine beliebte Art der Abkühlung: den Sprung ins Meer. Doch die erhoffte Erfrischung bleibt von Jahr zu Jahr mehr aus – denn das Mittelmeer heizt sich auf. Das ist allerdings noch das kleinste Übel.

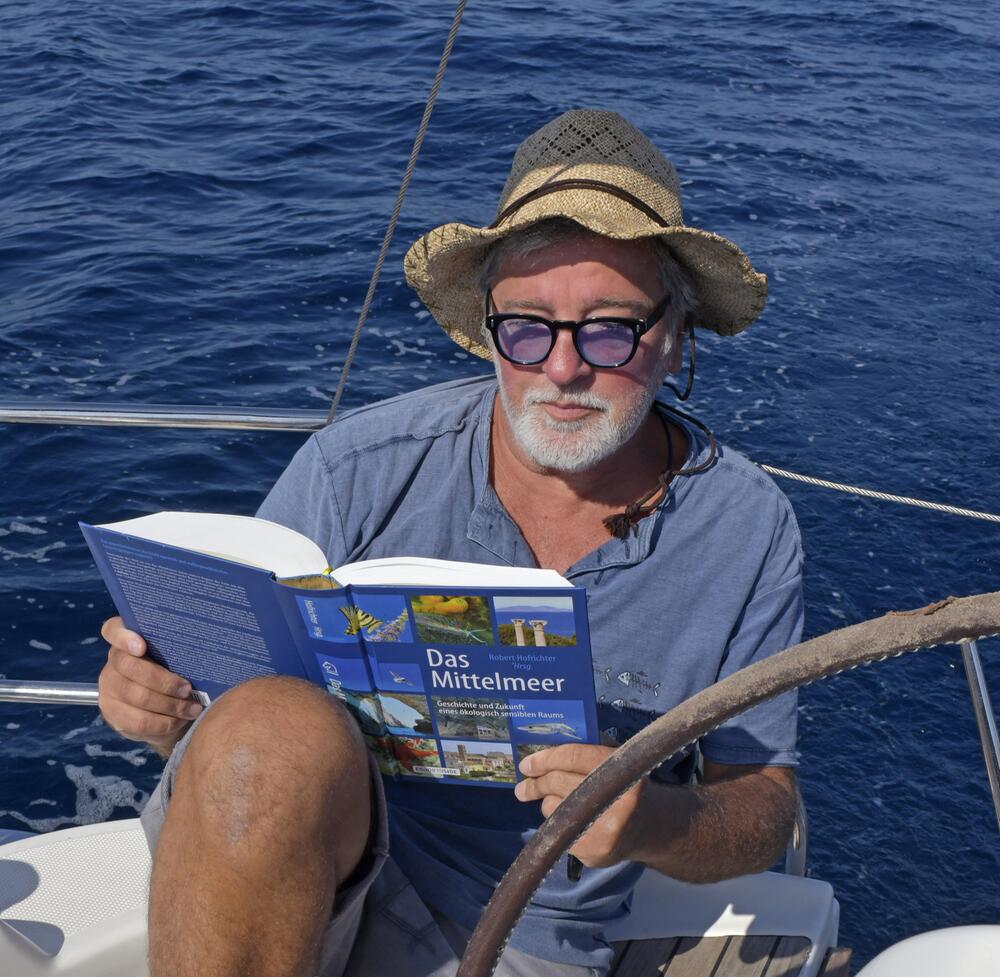

Das Mittelmeer wird immer wärmer. Über die vielfältigen Folgen dieser Entwicklung haben wir mit Robert Hofrichter gesprochen. Der österreichische Biologe und Ökologe hat sich schon früh auf die Erforschung des Mittelmeerraums spezialisiert. 2014 gründete er MareMundi und erforscht seitdem vorrangig vom Institut auf der kroatischen Insel Krk aus das Mittelmeer.

Herr Hofrichter, als Biologe, der das Mittelmeer erforscht: Können Sie noch entspannt am Strand liegen?

Robert Hofrichter: Mittlerweile geht das leider tatsächlich nicht mehr. 1967 war ich als zehnjähriges Kind mit meinen Eltern zum ersten Mal an der Adria in Rovinj auf Istrien. Zwei Wochen lang schnorcheln und alles entdecken. Ich kann mich noch sehr genau erinnern: an die grauen Kalksteine. Die Felsen, aus denen diese ganze Küste in Kroatien besteht, die dicht von Braunalgen bewachsen waren, einer ökologisch wichtigen Gruppe von Makroalgen. Und das Neptungras. Es war grossartig. Beim Schnorcheln entdeckte ich riesige Fischschwärme von Goldstriemen und sogar Katzenhaie.

"Es gibt nur wenige Regionen auf der Welt, wo sich [der Klimawandel] so drastisch bemerkbar macht."

20 Jahre später war ich als Meeresbiologe mit der Universität im Rahmen eines Spezialkurses der Meeresbiologie wieder dort. Der Algenwald war weg, es gab nur noch kahle Kalkfelsen. Auch die Fischschwärme waren verschwunden. Alles sah komplett anders aus. Als junger Biologe habe ich verstanden, dass die Veränderungen in der Welt unglaublich schnell vor sich gehen. Nur noch selten erlebe ich am Mittelmeer über und unter Wasser Lebensräume, die ökologisch halbwegs gesund sind.

Sie sehen den Mittelmeerraum durch die Augen eines Biologen. Wer dort für den Sommerurlaub hinfährt, bekommt vermutlich vor allem mit, dass die erhoffte Abkühlung mittlerweile auf der Strecke bleibt. Die Temperaturen im Wasser liegen teilweise bei 29 Grad …

Ja, das sind die vordergründigen Veränderungen, die man vor Ort mitbekommt. Da steckt aber viel dahinter, nämlich die Erderwärmung infolge des menschgemachten Klimawandels durch zu viele Treibhausgase in der Atmosphäre. Und das geliebte Mittelmeer, die Wiege der Zivilisation, unser Lieblingsurlaubsort, zählt weltweit zu den absoluten Hotspots des Klimawandels. Es gibt nur wenige Regionen auf der Welt, wo sich dieser so drastisch bemerkbar macht.

Inwiefern macht sich der Klimawandel am Mittelmeer drastisch bemerkbar?

Es gibt immer mehr Extremwetter. Es verdunsten enorme Mengen Wasser über dem Mittelmeer, da durch die Wärme zu viel Wasserdampf in die Atmosphäre steigt. Von Süden her entstehen dadurch Mittelmeer-Tiefs, die sogar Hurrikan-Stärke erreichen können. Man spricht von "Medicanes". Sie ziehen nach Norden zu den Alpen und zum Teil darüber hinweg und verursachen katastrophale Starkregen-Ereignisse, Überflutungen und Erdrutsche. Das wirkt sich vor allem südlich der Alpen in Österreich, Norditalien und Frankreich massiv aus. Diese Mittelmeer-Tiefdruckereignisse können wir jetzt schon regelmässig beobachten – und sie kommen immer häufiger vor.

Und welche langfristigen Auswirkungen sind im Mittelmeerraum zu beobachten?

Südlich vom Mittelmeer befindet sich die grösste Wüste der Welt, die Sahara. Knapp nach den Eiszeiten war die Sahara noch eine grüne Region mit viel Leben und Wasser. Prozesse der Wüstenbildung finden auch jetzt statt – und sie bedrohen die südlichen Regionen Europas, also Südspanien, Süditalien, Südgriechenland oder die Südtürkei. Denn im Mittelmeerraum wird es viel zu heiss, es gibt zu hohe Temperaturen über zu lange Zeiträume – und zu wenig Wasser. Der Wassermangel ist enorm. Und diese Veränderungen als Folge der Erderwärmung betreffen nicht nur die Region, sondern auch das Mittelmeer selbst: Man spricht von der Topikalisierung des Mediterrans.

Was versteht man darunter?

Ich erkläre das an einem Beispiel: Ich war vor einigen Jahren an der Küste Israels tauchen, um eine bestimmte Form von Riffen zu erforschen, man nennt sie Wurmschneckenriffe. Wurmschnecken sind kalkbildende Organismen, die aus ihnen gebildeten Strukturen sehen wie Korallenriffe aus. Allerdings sind sie infolge der steigenden Temperaturen im Meer vor Israel abgestorben. Denn Ende November lag die Wassertemperatur dort immer noch bei fast 29 Grad. Aber das marine Leben war hier zum Teil an atlantische Verhältnisse adaptiert, nicht an tropische. Tropikalisierung bedeutet, dass immer mehr ursprüngliche mediterrane Arten verschwinden und dafür jede Menge Exoten auftauchen.

20 Grad ist die untere winterliche Wassertemperatur der tropischen Meere, ab dann können sich Korallenriffe bilden. Erwärmt sich das Mittelmeer so weit, dass die Wassertemperatur selbst im Winter im Durschnitt 20 Grad beträgt, könnten sich solche Riffe bilden, beim gleichzeitigen Verschwinden der Wurmschneckenriffe. Bei dem aktuellen Tempo der Erwärmung ist das durchaus möglich – allein in den letzten Jahren hat sich die Temperatur um fünf Grad erhöht.

Jetzt könnte man denken, dass neue Riffe doch etwas Grossartiges sind. Immerhin sind Länder wie Australien besorgt um den Bestand ihrer Riffe …

Leider ist das alles andere als positiv. Die Erwärmung des Mittelmeers geht einher mit einem massiven Verdrängen der ursprünglichen Fauna, der Algen und Seegräser, weil sie unter diesen neuen Temperaturen nicht leben können. Sie werden verschwinden. Stattdessen kommen durch den Suezkanal aus dem Roten Meer gebietsfremde Arten. Schon heute weiss man von mindestens 1.000 Einwanderern, die durch den Kanal ins Mittelmeer gelangt sind. Darunter Schwarzspitzen-Riffhaie, Flötenfische, Kaninchenfische oder Rotfeuerfische. Und die fühlen sich alle wohl hier. Das Problem ist: Sie haben im Mittelmeer keine natürlichen Feinde und bringen das Ökosystem durcheinander.

Welche konkreten Folgen hat das?

Nehmen wir mal die Kaninchenfische. Sie fressen Algen. In tropischen Korallen erfüllen sie damit wie auch Doktorfische eine wichtige Aufgabe, denn Algen würden viel stärker und schneller als Korallen wachsen. Gäbe es die Kaninchenfische nicht, wären Algen und Korallen nicht mehr im Gleichgewicht. Auch im Mittelmeer fressen die Kaninchenfisch den Algenwuchs weg, hier ist es aber eindeutig negativ. Denn Algen bilden den lebenswichtigen "Wald des Mittelmeeres". Da sind die Larven, die Eier, die Versteckmöglichkeiten – ein Lebensraum für Tausende Arten und Milliarden Individuen. Verschwindet der Algenwald, ist das für sie fatal.

Ähnliches gilt auch für andere Arten aus dem Roten Meer?

Ja. Die wohl bekannteste invasive Art ist der Rotfeuerfisch. Er verbreitet sich wie eine invasive Armee, die von Jahr zu Jahr weitere 100, 200 Kilometer weiter westlich und weiter nördlich vorrückt. Selbst in der oberen Adria sind die Rotfeuerfische schon angekommen. In unserer Forschungsstelle auf Krk [Insel in Kroatien; Anm.d.Red.], im äussersten Norden, erwarten wir sie in spätestens zwei Jahren. Diese Fische fressen alles weg, bis auf den letzten kleinen Fisch, und vermehren sich wie Ratten. Das ist eine enorme Gefahr.

Und noch dazu sind sie giftig…

Das stimmt, ihre Flossenstrahlen. Sie greifen zwar niemanden aktiv an, aber wer im Mittelmeer badet, sollte wissen, dass man diese Fische nicht berühren sollte. Am besten hält man einen Sicherheitsabstand von ihnen ein.

Auch von Quallen im Mittelmeer wurde in den vergangenen Jahren vermehrt berichtet …

Durch die Erwärmung, ökologische Veränderungen und die Überfischung des Meeres haben auch sie leichteres Spiel. Grössere Fische fressen eigentlich selbst grosse Quallen. Aber als Folge der Überfischung gibt es nicht genug Fische, die Quallenplagen verhindern könnten.

Das heisst, wir müssen in Zukunft häufiger mit Quallen im Mittelmeer rechnen?

Ja, das ist realistisch. Massenentwicklungen von Quallen hat es gelegentlich früher auch schon gegeben. Das ist zum Teil ein natürliches Phänomen, aber es wird verstärkt durch die Überfischung und durch die Erderwärmung. Dadurch tritt es häufiger und intensiver auf.

Eine weitere Entwicklung: Der Sauerstoff wird knapper ...

Warmes Wasser kann weniger Sauerstoff aufnehmen als kaltes Wasser. Es gibt diese toten Zonen am Meeresgrund, wo es entweder zu wenig oder gar keinen Sauerstoff gibt. Das bedeutet, dass alles höhere Leben stirbt. Solche Zonen breiten sich aus. In der Tiefe hat das Mittelmeer 13 Grad. Jede Erwärmung um ein paar Zehntel verändert die Situation dramatisch, weil es dadurch weniger Sauerstoff für die Lebewesen gibt. Die Veränderung ist nicht nur an der warmen Oberfläche zu sehen, sondern auch in der Tiefe.

"Die Versauerung der Meere ist der kleine, unerkannte Zwilling der Erderwärmung."

Welche Folgen bringt die Erwärmung des Mittelmeers noch mit sich?

Die Erwärmung hat Auswirkungen auf die chemisch-physikalischen Eigenschaften des Meerwassers. In der Luft ist sehr viel CO2. Der Überschuss an CO2 diffundiert in das Meerwasser. Das ist eine ausgleichende Bewegung von Molekülen von einem Ort höherer Konzentration zu einem Ort niedrigerer Konzentration. Wenn also in der Atmosphäre der CO2-Gehalt steigt, diffundiert dieses CO2 auch ins Meerwasser. Und dann folgt eine Gleichung, die wir noch aus der Schule kennen: CO2 plus H2O ergibt H2CO3 – sprich Kohlensäure. Wie Kohlensäure im Mineralwasser führt sie zur Versauerung der Meere. Die Meere hatten immer einen leicht basischen pH-Wert von 8,2. Die Versauerung der Meere ist der kleine, unerkannte Zwilling der Erderwärmung.

Was bringt diese Versauerung mit sich?

Die Versauerung der Meere ist eine der dramatischsten Veränderungen überhaupt. Weil viele Lebewesen Gehäuse, Gerüste, Schalen, Skelette und anderen Strukturen aus Kalk bauen. Auch Planktonorganismen – die Basis des weltweiten Ökosystems – sind hier auf ein chemisches Gleichgewicht angewiesen. Alle kalkbildenden Organismen sind betroffen. Beim CO2-Anstieg geht es also nur zu einem Teil um den Temperaturanstieg, doch ebenso dramatisch ist die Versauerung.

Was lässt sich tun, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken?

Klimaschutz muss an erster Stelle stehen. Eine konkrete Chance besteht darin, sogenannte Marine Protected Areas, also Meeresschutzgebiete, einzurichten. In diesen Gebieten darf nicht gefischt werden. Diese müssten in den Regionen sinnvoll verteilt sein. Das Meer hat eine grossartige Selbstheilungsfähigkeit und diese könnte man dadurch unterstützen. Von diesen geschützten Gebieten aus könnten sich heimische Arten dann wieder vermehren und verbreiten.

Stoppen kann man die Erwärmung und ihre Folgen wahrscheinlich nicht mehr, aber wenigstens abmindern. Und dazu braucht man die Politik: Man kann Parteien wählen, die sich für den Schutz unserer Umwelt einsetzen, Forschung unterstützen, den Klimawandel ernst nehmen und entsprechende Massnahmen ergreifen.

Empfehlungen der Redaktion

Jeder Einzelne kann die Umwelt ein bisschen schützen, etwa durch weniger Plastikkonsum oder ein verändertes Reiseverhalten mit weniger Fliegen. Einfach darüber nachdenken, wie man selbst die Umwelt schonen kann. Keine noch so kleine Bemühung ist überflüssig.

Über den Gesprächspartner

- Dr. Mag. rer. nat. Robert Hofrichter ist selbstständiger Biologe und Ökologe. Sein Schwerpunkt liegt auf Meereskunde und dem Mittelmeerraum. 2004 gründete er MareMundi. Die NGO betreibt auf der kroatischen Insel Krk das MMIK (MareMundi Institut Krk), das sich der Ausbildung junger Menschen, der Forschung und dem Naturschutz widmet. Ausserdem ist er Autor mehrerer Fachbücher, u. a. "Das Mittelmeer".

Verwendete Quellen

- severe-weather.eu: "Mediterranean Marine Heatwave brings water temperatures at record levels"

- climate.copernicus.eu: "Western Europe and the Mediterranean gripped by major heatwaves in June"

- Eigene Recherche