Im Golf von Panama versagt erstmals seit Beginn der Messungen eine zentrale Strömung. Der Klimawandel hat die Brände in Spanien und Portugal 40-mal wahrscheinlicher gemacht. Eine Studie warnt vor den Kosten des Klimastillstands. Und eine Umfrage zeigt, wie sehr Beschäftigte schon heute unter Hitze leiden. Das sind die aktuellen Klimanews.

2024 war das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen – und die Auswirkungen der Klimakrise werden spürbarer: Extremwetterereignisse nehmen weltweit zu, ein Negativrekord jagt den nächsten.

Die globale Erwärmung zu bremsen und ihre Folgen beherrschbar zu halten, ist eine der zentralen Herausforderungen für die Menschheit. In dieser Serie halten wir Sie über die aktuellen News und Entwicklungen rund ums Klima auf dem Laufenden.

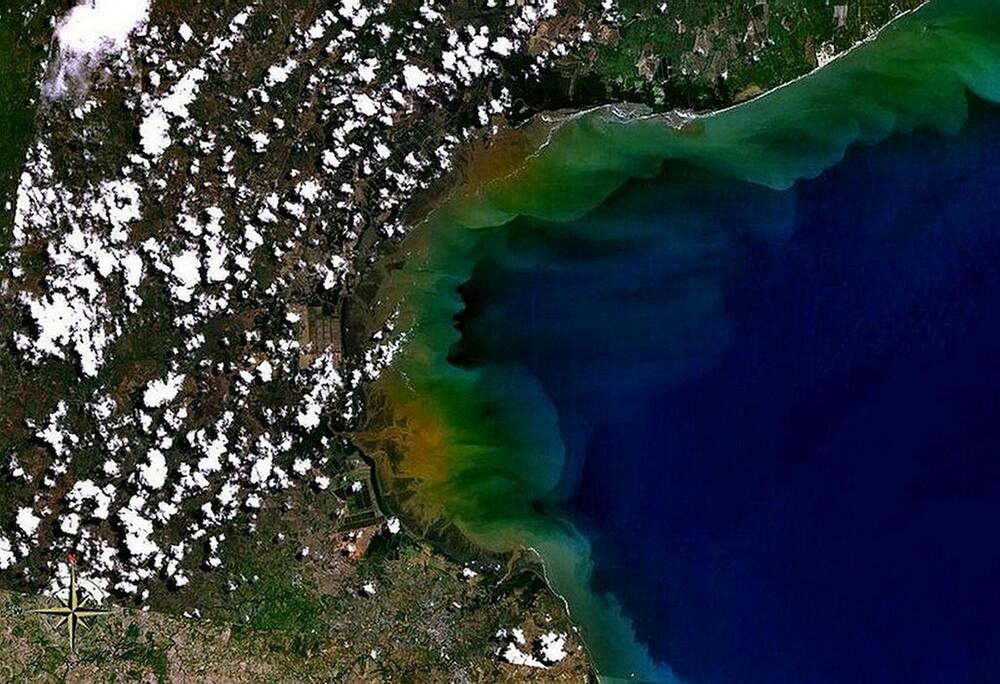

Wichtige Meeresströmung am Panama-Golf bricht zusammen

Im Golf von Panama ist es zu einem bislang einmaligen Phänomen gekommen: Erstmals seit Beginn der Messungen blieb die saisonale Auftriebsströmung fast vollständig aus. Passatwinde sorgen normalerweise zu Jahresbeginn dafür, dass warmes Oberflächenwasser von der Küste weggetrieben wird und kaltes, nährstoffreiches Tiefenwasser an die Oberfläche nachströmen kann. Dieses Tiefenwasser fördert das Wachstum von Phytoplankton, das die Basis der Nahrungskette im Meer bildet – und damit die Grundlage für Ökosysteme.

In diesem Frühjahr versagte dieser Mechanismus jedoch nahezu vollständig, berichten Forscher des Smithsonian Tropical Research Institute und des Max-Planck-Instituts für Chemie in einer Studie, die in der Fachzeitschrift "PNAS" erschienen ist.

Die üblichen Abkühlungsphasen traten verspätet und nur kurz auf – statt über Monate hielt die kühlere Phase lediglich zwölf Tage an. Zudem lag die Temperatur mit 23,3 Grad deutlich über den sonst typischen 19 Grad. Welche Folgen die Störung für Fischbestände, Korallenriffe und andere marine Lebensgemeinschaften haben könnte, ist bislang nicht absehbar.

Als Hauptursache vermuten die Forschenden veränderte Windmuster: Die Passatwinde blieben in diesem Jahr schwächer und seltener, sodass kein Auftrieb zustande kam. Warum sich die Luftströmungen verschoben haben, sei bislang ungeklärt. Offen ist auch, ob es sich um ein einmaliges Ereignis oder ein Anzeichen für dauerhafte klimatische Veränderungen handelt.

Klimawandel macht extreme Waldbrände 40-mal wahrscheinlicher

Spanien und Portugal erleben in diesem Jahr eine der verheerendsten Waldbrandsaisons seit drei Jahrzehnten. Bis Ende August zerstörten die Flammen in Spanien mehr als 380.000 Hektar Land – fast fünfmal so viel wie im Durchschnitt. In Portugal brannten über 260.000 Hektar, was knapp drei Prozent der Landesfläche entspricht – es ist damit anteilsmässig das am stärksten von Bränden betroffene Land in Europa.

Eine Auswertung der Forschungsinitiative "World Weather Attribution" zeigt, dass der Klimawandel die Extremfeuer rund 40-mal wahrscheinlicher gemacht hat. Demnach seien die heissen, trockenen und windigen Phasen heute etwa 30 Prozent intensiver als noch im vorindustriellen Zeitalter. Besonders deutlich wurde dies während einer zehntägigen Hitzewelle im August, die ohne menschengemachten Einfluss nur alle 2.500 Jahre aufgetreten wäre.

Die enorme Dimension der Brände hat die Kapazitäten der Feuerwehren vor Ort überfordert. Rauchwolken zogen weit über die Iberische Halbinsel hinaus bis nach Nordeuropa. Teile des Jakobswegs mussten gesperrt werden. Forschende warnen, dass sich solche Katastrophen in Zukunft häufen dürften, solange die globale Erwärmung anhält.

Teurer Stillstand: Studie warnt vor hohen Kosten des Nichtstuns beim Klimaschutz

Klimaschutz kostet – doch Nichtstun könnte Europa noch teurer zu stehen kommen. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Untersuchung des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der SPD-nahen Hans-Böckler-Stiftung. Die Forschenden verglichen die Folgen massiver Investitionen in eine klimaneutrale Wirtschaft mit jenen einer Fortführung des Status quo.

Demnach wären jährliche Ausgaben von rund 170 Milliarden Euro nötig, um den klimaneutralen Umbau voranzutreiben. Zwar verursachen die Kredite zunächst höhere Zinslasten, doch bereits ab 2036 würde das Wirtschaftswachstum höher liegen als ohne Investitionen.

Im Jahr 2046 könnte die Wirtschaftsleistung fünf Prozent über dem Wert eines klimapolitischen Stillstands liegen – vorausgesetzt, auch andere Weltregionen reduzieren ihren CO2-Ausstoss in ähnlichem Ausmass. Aber selbst wenn weltweit weniger konsequent gehandelt würde, ergäbe sich letztlich noch ein leichter Zugewinn.

Die Studie plädiert für eine Doppelstrategie: Zum einen müssten CO2-Preise kräftig steigen – von 300 Euro pro Tonne im Jahr 2030 auf über 1.000 Euro bis 2050. Zum anderen brauche es einen europäischen Investitionsfonds, aus dem insbesondere ärmere Länder ihre Energiewende finanzieren können.

Die Alternative, so die Forschenden, wäre deutlich teurer: Ohne Klimaschutz drohten Produktivitätsverluste von bis zu 17 Prozent, verursacht durch Dürren, Stürme, steigende Meeresspiegel und den Rückgang landwirtschaftlicher Erträge.

Umfrage: Klimawandel belastet Beschäftigte schon heute

Der Klimawandel ist längst nicht mehr nur ein abstraktes Zukunftsszenario – viele Beschäftigte in Deutschland spüren seine Auswirkungen bereits am Arbeitsplatz. Laut einer Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK) berichten 60 Prozent der Befragten, dass steigende Temperaturen ihre Arbeit oder Gesundheit beeinträchtigen.

Besonders betroffen sind Menschen, die im Freien arbeiten: 77 Prozent der Beschäftigten in Landwirtschaft oder Bauwesen fühlen sich durch die Folgen des Klimawandels belastet. Doch auch unter Angestellten in Büros und Verwaltungen zeigen sich Probleme, vor allem in Gesundheits- und Sozialberufen.

Empfehlungen der Redaktion

Die Auswertung von Krankschreibungen untermauert die Ergebnisse: An besonders heissen Tagen häufen sich Diagnosen wie Hitzschlag, Sonnenstich oder Kreislaufstörungen. Auch Insektenstiche, Infektionen und niedriger Blutdruck führen häufiger zu Ausfällen. Konzentrationsstörungen infolge der Hitze erhöhen das Unfallrisiko und senken die Produktivität. Vier von zehn Befragten gaben an, dass ihre Leistungsfähigkeit durch extreme Temperaturen messbar sinkt.

Fachleute fordern Unternehmen daher zu Anpassungen auf: Schattenplätze, Begrünung, Klimaanlagen und flexible Arbeitszeiten könnten helfen, Beschäftigte zu schützen. Entscheidend sei, Vorsorge nicht erst im Hochsommer zu treffen – sondern rechtzeitig, lange bevor die nächste Hitzewelle anrollt.

Verwendete Quellen

- Fachmagazin PNAS, O’Dea et all, 2025: "Unprecedented suppression of Panama’s Pacific upwelling in 2025"

- Worldweatherattributions.org: "Extreme fire weather conditions in Spain and Portugal now common due to climate change"

- Imk-boeckler.de: "The Macroeconomic Effects of a Green European Public Investment Fund - Taking Climate Change into Account"

- Tk.de: "Klimawandel am Arbeitsplatz: 60 Prozent der Beschäftigten spüren bereits Auswirkungen – Baubranche und Co. besonders betroffen"